ドライアイとは

目の表面を保護する役割がある涙の量が何らかの原因で減少し、それに伴って(目の表面が)乾燥しやすくなるほか、剥き出しの状態になるので角膜が傷つくなどして様々な眼症状がみられている状態がドライアイです。

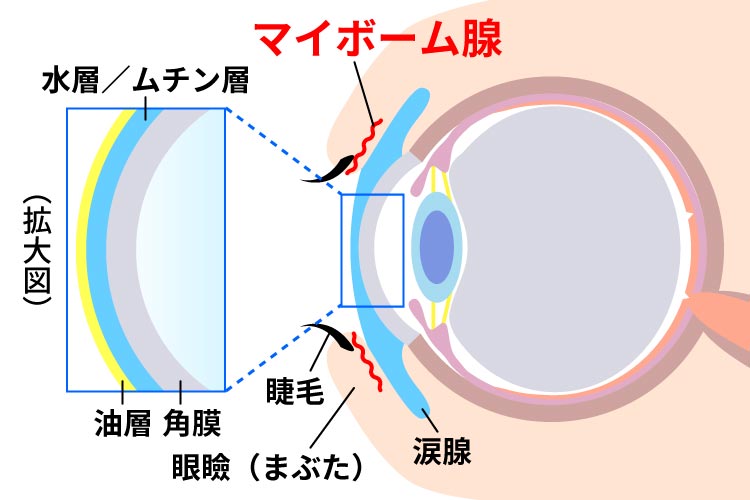

タイプとしては、涙液の産生量が減少してしまう涙液減少型と、涙液の量が十分でも涙の質が伴わないことで目の表面が瞬く間に乾いてしまう蒸発亢進型に分けられます。涙液減少型の原因としては、加齢やストレスのほか、薬の影響(降圧薬、向精神薬 等)、シェーグレン症候群やスティーブンスジョンソン症候群等の疾患などによって引き起こされることもあります。一方の蒸発亢進型は、コンタクトレンズの装用、長時間に渡ってのVDT作業(液晶画面を見ながらキーボード等で入力作業を行う)、エアコン等による室内の乾燥、喫煙、マイボーム腺の機能不全のほか、結膜弛緩症などが原因として挙げられます。

主な症状

ドライアイでよくみられる症状は、目が疲れやすい、物がかすんで見える、目の異物感(目の中がゴロゴロする)、眼痛、目の充血、目やに、光がまぶしく感じるなどです。

検査

患者さまの訴えや視診によって診断がつくことが多いですが、涙の量を測定するためにまぶたにろ紙を挟んでいくシルマー試験を行うこともあります。

治療について

人工涙液やヒアルロン酸を含む点眼薬による治療を行っていきます。それでも効果が見込めないようなら、涙点(涙の排出口)に栓(プラグ)をして涙を溜められる状態にする「涙点プラグ」による治療もおこないます。

ドライアイの原因が特定している場合、例えば原因疾患があれば、それに対する治療も行います。さらにコンタクトレンズが原因であれば眼鏡を使用する、VDT作業による目の酷使ならこまめに休憩をとるなど環境を見直していくこともしていきます。

また、ドライアイの原因のひとつの「マイボーム腺機能不全(MGD)」に対して、専門的な治療もおこなっております。

マイボーム腺機能不全について

マイボーム腺機能不全について

涙点プラグ

点眼薬では、効果がないと判断された場合、涙点プラグを使用した治療を行います。これは、涙点と呼ばれる涙の排出口(目頭付近の上下まぶたにある)に栓をすることにより涙を溜めておくことで目の表面の潤いを維持させる治療法です。栓についてはシリコーン製などのプラグがあります。

治療の流れ

1. 診察・検査

眼科医がドライアイの症状と原因を評価し、涙点プラグが適切な治療法であるかどうかを判断します。涙点のサイズと形状を測定し、適切なプラグを選定します。

2. 涙点プラグの挿入

挿入前に局所麻酔を使用することが一般的です。その後、涙点プラグを涙点に挿入します。通常数分で完了します。

3. 手術後

挿入後、特に問題がなければ、そのままご帰宅いただきます。

結膜弛緩症とは

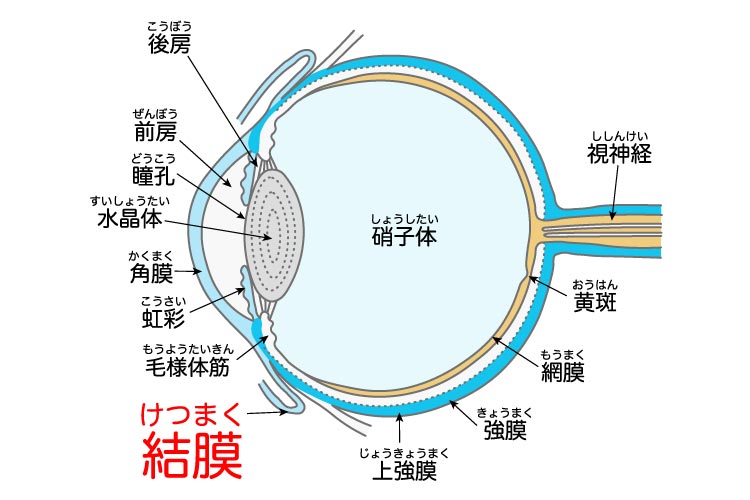

結膜は、白目の部分を覆っている半透明の膜のことをいいます。この結膜には、基本的に緩みがほどよくあります。この緩みが眼球の動きをスムーズにさせます。ただ、この緩みというのが何らかの原因によって、さらに強くなってしまっているのが結膜弛緩症です。

このような状態になると、半透明の膜(結膜)がずれるようになって、黒目の下側の部分を覆ってしまうことがあります。これによって様々な症状が現れるようになります。

なお原因については、現時点では特定されていません。ただ年齢が上がるにつれて患者さまは増えていきます。

主な症状

目の中で異物感(ゴロゴロした感覚)を訴えることがあります。また、強い緩みがみられることで、結膜がズレるなどして涙点(涙の排出口)を塞ぐとなれば、涙はあふれやすくなっていきます。これによって目がショボショボするといったことがあります。このほか弛緩した結膜は、涙を溜める働きもする下まぶたに覆うように存在することがあります。この状態になると涙を溜めることが難しいので、目の表面が潤いにくくなります。これによってドライアイの症状が現れるということもあります。

検査

細隙灯顕微鏡を用いることで、結膜の状態(緩み 等)を確認するなどして診断をつけていきます。

治療について

結膜弛緩症と診断されたら、まず点眼治療を行います。ドライアイの症状がみられる場合は、それに対する点眼(目薬)もしていきます。

点眼療法のみでは症状が改善されないという場合は、手術療法が検討されます。内容としては、まず緩んでいる結膜を切除し、それを縫合していくという流れになります。局所麻酔下で行われ、手術時間は15分程度です。縫合には溶けやすい糸を用いますが、糸が溶け切らずに残っているのであれば、抜糸もいたします。