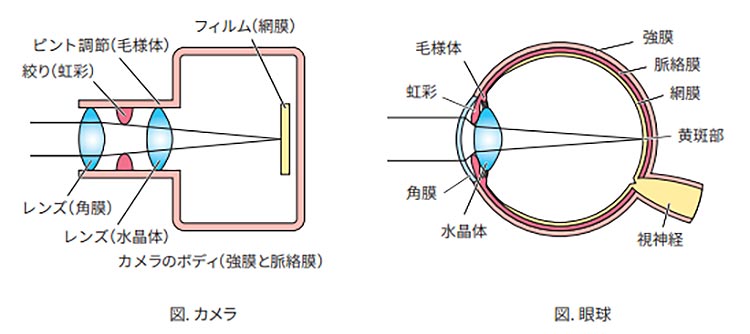

目の構造とはたらき

目をカメラの構造に例えると角膜と水晶体はレンズの働きをし、網膜はフィルムの役割を果たします。きれいな像を結ぶためには、網膜にピントがしっかりと合っていることが必要です。そして、その像は視神経を通じて電気信号として脳に届けられることによって「見える」と感じられます。

近視のメカニズム

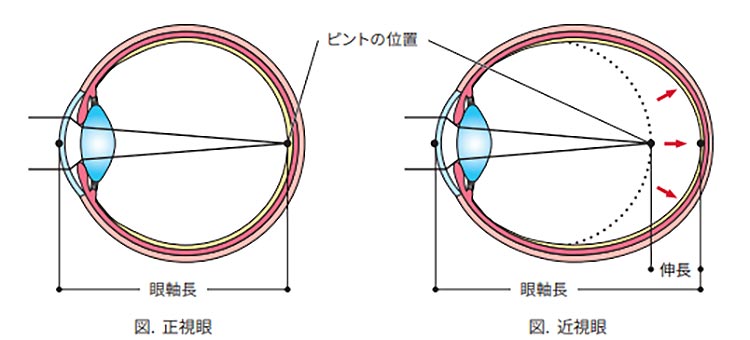

近視とは、近くは見えるものの、遠くが見えにくくなる状態です。

「よく見える」とは

角膜でとらえた光を水晶体の屈折により、網膜にぴったりとピントを合わせることで「よく見える」状態となります。近視は網膜の手前でピントが合ってしまい、遠くのモノがぼやけて見えます。逆に、網膜の後方でピントが合うのが遠視です。

近視の主たる原因

角膜と水晶体が通常の屈折力の場合、眼軸長(角膜から網膜までの距離)が伸びればピントは自然と手前に合ってしまいます。眼軸長が伸びてしまうと近視を発症させてしまいます。(軸性近視)

そして、一度伸びてしまった眼軸長は元の長さに戻りません。

検査

どれくらいの距離まで見えるかの視力検査を行います。また何らかの眼疾患による病的近視が疑われる場合、OCTや眼底検査等をすることもあります。

治療について

病気とは関係なく、屈折異常による単純近視であれば、凹レンズ(眼鏡 等)を用いた矯正になります。これによって、網膜上に焦点が合うようになって、遠くの距離も見えやすくなります。

近視抑制治療

当院ではオルソケラトロジーと点眼薬での近視抑制治療を行っています。

オルソケラトロジー

コンタクトレンズを寝ている間に装着することで、角膜の形を矯正し視力補正する治療法です。

※圧迫できる角膜の上皮には限界があるため、適正検査が必要となります。

点眼薬による治療「低濃度アトロピン点眼薬」

1日1回就寝前に点眼を継続的に続けることで、眼軸長の伸長抑制効果が実証されています。眼軸長の伸長抑制にかかわりのある網膜や脈絡膜に薬液の成分が働き掛けているのだろうと推測されています。

詳しくはこちらオルソケラトロジーと低濃度アトロピン点眼薬の併用療法

オルソケラトロジー・低濃度アトロピン点眼薬それぞれの単独療法よりも眼軸長の伸長抑制効果が強くなることが実証されています。オルソケラトロジーの近視抑制効果は瞳孔径が大きい方が強いとされています。低濃度アトロピン点眼薬により瞳孔径が少し大きくなるため、併用することでより効果的だと考えられています。近視抑制治療における最も効果的な治療法です。